LE COURRIER ![]() SOLIDARITÉ pg.3

SOLIDARITÉ pg.3

le 20 novembre 2020![]() WEEK-END

WEEK-END

Le philosophe de l’économie Alain Deneault décrit comment les multinationales ont échappé au contrôle démocratique et insiste sur la nécessité de nouvelles approches juridiques et conceptuelles.

Défaire les souverainetés privées

PROPOS RECUEILLIS PAR BENITO PEREZ

Multinationales • Instaurer une loi en Suisse pour protéger des populations à l’étranger serait néocolonial; il incombe aux pays concernés de légiférer, clament les opposants à l’initiative pour des multinationales responsables. Au-delà de l’aspect opportuniste de l’argument, l’essayiste québéquois Alain Deneault en conteste le principe: par essence, les multinationales tirent leur pouvoir de leur action sans frontières, tout en s’inscrivant juridiquement dans le seul cadre national. D’où la nécessité pour les pouvoirs publics de s’adapter à ces structures privées ayant conquis au cours du XXe siècle une forme de «souveraineté». A dix jours d’un scrutin qui fera peut-être date, ce docteur en philosophie, auteur de nombreux ouvrages et articles d’analyse et d’enquête sur les sociétés transnationales (1), s’est longuement entretenu avec Le Courrier sur la nature de ces acteurs et la façon de les réintégrer dans le giron de la démocratie.

Comment sont apparues les multinationales ?

Alain Deneault: Les bases des futures multinationales sont jetées par le secteur bancaire qui met en place, durant la Renaissance européenne, un système de compensation. Par un jeu d’écriture, des maisons de change fournissent des fonds à des partenaires étrangers sans avoir à les déplacer. Cela facilite la tâche d marchands opérant en divers lieux et préfigure les réseaux de filiales des multinationales.

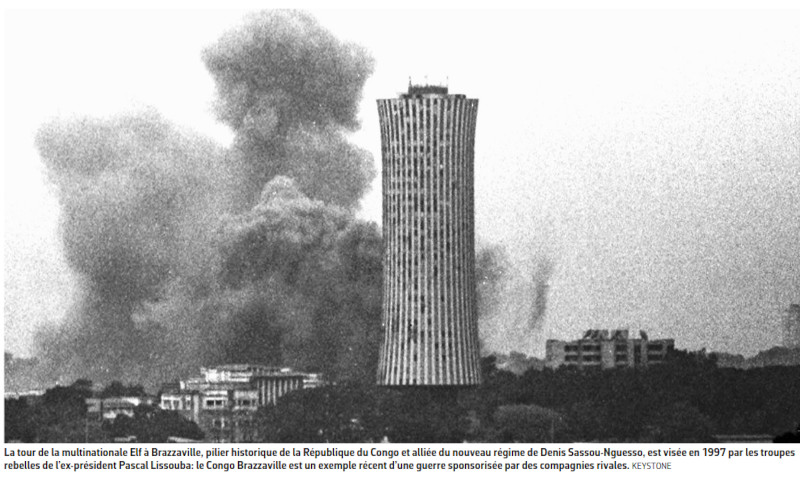

Celles-ci émergent, dans leur forme moderne, avec les sociétés pétrolières au tournant des XIXe et XXe siècles. Ces firmes telles que Shell ou British Petroleum comprennent l’intérêt qu’il y a à contrôler les sources d’approvisionnement mais aussi les infrastructures de transport et de commercialisation. Elles s’imposent dès lors comme l’interlocuteur obligé entre un bien, de plus en plus indispensable et stratégique, et ceux qui le convoitent, en particulier les Etats. Dès leur naissance, les multinationales ont cette vocation de s’ériger en pouvoir. On n’est pas dans le registre du libéralisme, où de nombreuses entreprises de toutes les tailles se concurrenceraient mais dans la logique de la concentration du capital, de l’oligopole. On élimine la concurrence, on sécurise l’approvisionnement et on contrôle les prix par le monopole de l’accès à la ressource et le quadrillage du monde. Il est arrivé que ces sociétés s’affrontent militairement à travers leurs soutiens, leurs Etats alliés sur le terrain. Mais elles ont aussi compris l’avantage de se constituer en cartel et se sont réparti les pays et les zones d’influence, en particulier à la sortie de la Première Guerre mondiale. Ainsi le démantèlement de l’Empire ottoman, la création de l’Irak et la fondation de l’Iran moderne répondent à la demande des pétrolières d’avoir des cadres juridiques qui sécurisent leur contrôle sur les puits. Ce modèle sera reproduit en Afrique à la fin de l’Empire français, avec la création du Gabon et du Congo-Brazzaville en faveur d’Elf (compagnie pétrolière publique absorbée par Total en 2000, ndlr). D’Etats régissant un secteur économique, on passe à des entreprises régissant des Etats.

À quel moment d’autres secteurs reprennent ce modèle ?

La multinationale de type pétrolière devient la règle dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les grands Etats voyant leurs armées se déployer mondialement, il faut les soutenir et les ravitailler à la même échelle. Transport, agroalimentaire, vente, restauration, textile puis informatique vont suivre et instaurer des infrastructures globales. On diversifie les clients, les partenaires, les actionnaires dans de nombreux pays. Ce mouvement est accompagné et favorisé par celui des paradis fiscaux, qui offrent un instrument légal et financier crucial (lire en page 10).

Mais le modèle de la multinationale n’est-il pas simplement celui de la rationalité économique, permettant des économies d’échelle et la division du travail?«sous-titre»

Il est d’abord celui d’un changement de statut de l’entreprise. Jusque-là, on créait un trust autour d’un projet puis, à sa réalisation, le consortium était démantelé et les capitaux redistribués. Du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, on passe à une logique de fusions répétées, de diversification à outrance. Juridiquement, les propriétaires étaient personnellement responsables de l’évolution de leur entreprise. Arrive alors l’idée d’une «responsabilité limitée». La société devient un sujet en soi, ce qui protège les actionnaires et donne plus de marge de manœuvre aux entreprises. Elles sont comme des créatures de Frankenstein, qui se libèrent progressivement de l’Etat dans lequel elles s’inscrivaient et deviennent plus puissantes que leur créateur.

Face aux accusations de violations des droits humains, les multinationales brandissent souvent l’autonomie de leurs filiales. Un leurre ?

Oui, celles-ci sont au contraire très bien coordonnées. Les multinationales aiment s’en vanter. Leur concept phare est la gouvernance, qui apparaît au milieu du siècle dernier pour intégrer des réseaux de filiales en pleine expansion, avec une multiplicité d’actionnaires, des dizaines de milliers d’employés parlant des dizaines de langues. Les multinationales ont une image et des stratégies globales. Elles ne se réclament d’un territoire précis que lorsque cela les arrange du point de vue juridique ou fiscal.

Vous qualifiez ces firmes de «pouvoirs souverains privés». Pourquoi?

Lorsque des multinationales détiennent le monopole sur l’accès de ce qui paraît indispensable – la finance, l’agroalimentaire, l’énergie, les armes –, lorsqu’elles peuvent se positionner face aux Etats en intermédiaire pour avoir accès à ces biens, elles s’érigent évidement en pouvoir. On ne peut plus simplement leur imposer l’empire de la loi, car les Etats sont devenus – plus ou moins – dépendants. Les multinationales peuvent refuser de fournir des biens, arrêter de financer une dette ou menacer de spéculer contre elle. A contrario, elles ne dépendent plus d’un Etat, car elles peuvent négocier avec tous les autres, transférer leurs activités et vous laisser choir. La multinationale étant partout, elle n’est captive nulle part.

Par sa taille, elle acquiert aussi une force de frappe incommensurable, qui lui permet de faire les lois nationales, soit par la corruption directe, soit par le financement des carrières politiques, juridiques, académiques, médiatiques. Les multinationales peuvent non seulement téléguider les politiques publiques mais elles parviennent à faire passer des intérêts privés pour l’intérêt général, on le voit avec les traités de libre-échange, la déréglementation ou les accords de règlement des différends.

Leur principale force est d’avoir pris le contrôle d’une marchandise: la parole publique. Leur propagande est devenue connaissance, expertise. Désormais, le lobbyisme est pratiquement inutile, puisque les décideurs et les hauts fonctionnaires ont intégré ces idées, ces concepts, et les appliquent d’eux-mêmes, ainsi que l’avait admis Benoît Hamon en quittant le Ministère [français] de l’éducation nationale. Entre les principaux ministères (économie, défense...), le secteur de la finance et la grande industrie, on retrouve les mêmes dirigeants, qui circulent ou qui sortent des mêmes filières.

Aujourd’hui, les plus grandes multinationales sont des puissances globales, productives mais aussi technologiques, médiatiques, financières, politiques. Pour leur résister, il faut changer de paradigme, redéfinir les concepts. Quand on dit de Total qu’elle est une entreprise pétrolière française, tous les termes sont erronés! Elle n’est pas française, ni en actionnariat ni en lieu d’intervention, et ses domaines d’activité sont multiples: gaz, chimie, nucléaire, solaire, agrocarburants, trading, internet des objets, batteries.

Surtout: une multinationale n’est jamais «une» entreprise, elle est une myriade d’entreprises. Dans le cas de Total, ce sont plus de mille filiales autonomes en droit dans cent trente pays, capables chacune de peser de tout leur poids sur ces Etats, sans que ceux-ci puissent, à leur tour, intervenir à l’échelle de la firme. Et on peut dire la même chose de Nestlé, Boeing, Amazon, etc. Nous ne sommes pas confrontés à des entreprises mais à une oligarchie, une classe dominante. I

1. Dont «Le Totalitarisme pervers: d’une multinationale au pouvoir», Paris/Montréal, Rue de l’échiquier/Ecosociété, 2017, et «Paradis sous terre: comment le Canada est devenu la plaque tournante de l’industrie minière mondiale», Paris/Montréal, Rue de l’échiquier/Ecosociété, 2012.

Contrôler ou... démanteler

Comment peut-on limiter ce «pouvoir souverain», amener les multinationales à se plier aux normes ?

Alain Deneault : Les multinationales ont imposé une doxa, des mécanismes, une classe dirigeante, dont l’objectif est de défendre leurs intérêts. Elles ont généré un ordre qui s’autogère, où le «marché décide», sauf que le marché ce n’est personne et qu’en démocratie le minimum est de savoir qui décide. Ce régime, que je qualifie de «totalitarisme pervers», tourne à vide, c’est une machine qui a perdu la tête. Même des gens qui en profitent mais s’inquiètent des conséquences, comme George Soros, ne savent plus comment le cadrer, le brider.

Pour sortir de ce monde, il faut remettre le droit en phase avec le réel. Nous devons renommer les choses. Les multinationales se présentent comme des entreprises, mais elles sont autre chose, un pouvoir intégré à l’ONU, qui signent l’accord de Paris sur le climat au même titre qu’un Etat. Ces firmes ont remis en question une idée fondamentale de notre histoire récente: le monopole étatique de l’édiction et du contrôle des lois. Non seulement elles écrivent les règles, mais elles sont de plus en plus souvent chargées de veiller à leur application. Avec la «responsabilité sociale des entreprises» (RSE, qui inspire le contre-projet à l’initiative (1), ndlr), on en est à supplier les multinationales de devenir un peu moins néfastes. Imaginez que cela soit appliqué aux citoyens: «Roulez sur l’autoroute à l’allure qui vous paraît raisonnable! Soyez responsable!» La RSE signe l’aveu d’une faillite collective.

Concrètement, comment agir? Le protectionnisme est-il une solution ?

Je suis favorable à un protectionnisme social, qui ne s’arrête pas à l’objet mais serait centré sur le mode de fabrication. Il faut pénaliser, surtaxer les importations venant de pays où sévit le travail des enfants, où les lois sociales et environnementales sont inexistantes, où il n’y a pas de salaire minimal décent, car ces pays provoquent une concurrence déloyale. Mais cela implique de revoir les règles du commerce international. Certains pays du Sud ont redéfini et durci leurs rapports aux multinationales, notamment en Amérique du Sud. D’autres pourraient le faire, non?Il y a eu des avancées, des principes constitutionnels ont été édictés, des réformes fiscales votées. Mais les pratiques n’ont que peu évolué. Ces Etats sont trop faibles, trop dépendants des redevances obtenues, trop démunis technologiquement, commercialement, financièrement pour menacer réellement la position des multinationales. Ils prouvent néanmoins qu’il est possible de faire reculer les firmes. Et que ce qui manque aux Etats plus puissants, c’est la volonté politique. N’ont-ils pas mis au pas le secteur du tabac?

Dès lors, n’est-ce pas «infantiliser» les pays du Sud, comme l’affirmait récemment un ministre burkinabé, que de légiférer à leur place, comme le propose l’initiative suisse Multinationales responsables ?

Non, la plupart des Etats où évoluent les multinationales sont impuissants car corrompus ou intimidés par elles. De toute façon, ces Etats sont dans l’incapacité de légiférer à l’échelle à laquelle ces firmes se déploient. Les lois passées par les Etats du Nord contribuent à renforcer les initiatives des pays du Sud.1 paragraphe

Pensez-vous que, après la France, d’autres Etats peuvent imposer des règles spécifiques aux entreprises multinationales siégeant sur leur territoire ?

Oui, car ces dispositifs basés sur le devoir de «diligence» – ou de vigilance, en meilleur français – ne sont guère ambitieux. Ils imposent aux multinationales d’être solidaires avec leurs filiales dans des cas extrêmes – pollutions massives, crimes de guerre. Avec leurs armées d’avocats, ce ne sera jamais facile de les faire condamner. Et si ça arrive, cela passera par pertes et profits. Il faudrait que ces mesures se généralisent pour qu’elles aient un impact massif.

Ces lois représentent néanmoins une avancée. Elles obligeront les firmes à se montrer un peu plus vigilantes, ne serait-ce que pour préserver leur image. Et leur adoption a le mérite de montrer que l’on peut agir, que dans certains pays on a pris conscience du pouvoir exorbitant que la structure fragmentée des multinationales leur confère.

Reste que ce sont là des mesures palliatives. Plus efficace serait la reconnaissance des multinationales comme un objet juridique unique. Cela permettrait à la justice d’intervenir dans d’autres domaines, fiscaux notamment. Cela à défaut de pouvoir dissoudre des multinationales, dont on pourrait aisément se passer! Il est inacceptable que des acteurs sociaux aussi peu nombreux que sont les grands actionnaires puissent acquérir et contrôler avec une telle puissance des domaines aussi névralgiques que l’alimentaire, l’énergie ou la culture.

PROPOS RECUEILLIS PAR BPZ

1. Ce texte proposé par le Conseil fédéral et adopté par les Chambres impose une obligation de transparence en matière de droits humains, soit la publication d’un rapport identifiant les risques. Aucune mesure n’est exigée de la société mère et la responsabilité juridique demeure celle de la filiale.

UN MINISTRE BURKINABÉ BIEN PEU REPRÉSENTATIF

Il voulait présenter «le son de cloche de [son] pays»: il se les ait fait sévèrement sonner en retour. Le ministre burkinabé Harouna Kaboré était il y a dix jours à Berne pour militer contre l’initiative «Multinationales responsables». Aux côtés d’Isabelle Chevalley, infatigable pourfendeuse de cette proposition jugée «néocoloniale», le responsable du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat a dit sa crainte de voir les entreprises suisses quitter le Burkina et estimé que l’initiative «infantilise» l’Afrique en se substituant à ses lois.

Un discours qui n’a pas tardé à faire réagir la société civile du continent, dont deux importantes organisations «s’indignent», dans une déclaration commune, de la caution donnée par le ministre à la campagne massive des multinationales basées en Suisse. D’autant que le discours de M. Kaboré «contredit les positions officielles du Burkina Faso sur la question de la redevabilité des entreprises multinationales» et ses «engagements internationaux en matière de protection de l’environnement et des droits humains», expliquent le Centre burkinabé d’études et de recherches sur le droit de l’environnement (CERDE) et l’African Coalition for Corporate Accountability (ACCA).

L’ONG burkinabé et la coalition regroupant quelque cent trente associations africaines soulignent ainsi que le Burkina Faso fait partie des quatorze Etats à avoir proposé au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies l’élaboration d’un Traité international contraignant sur les sociétés transnationales. «On peine dès lors à comprendre comment le Burkina pourrait subitement voir d’un mauvais œil l’adoption de lois nationales comme celle initiée en Suisse», s’étonnent les ONG. I

BPZ

LE COURRIER ![]() CONTRECHAMP pg.4

CONTRECHAMP pg.4

le lundi 23 novembre 2020![]() WEEK-END

WEEK-END

Pépites au Pérou, lingots au Tessin

Multinationales • «Alors que nous étions confinés dans nos habitations en pensant que le monde était à l’arrêt, l’or continuait d’arriver à l’aéroport de Zurich et les raffineries helvétiques produisaient des lingots.» Spécialiste des Andes péruviennes, l’anthropologue tessinois Geremia Cometti témoigne du rôle de la Suisse dans le secteur péruvien des matières premières.

GEREMIA COMETTI*

La région de Cuzco, au cœur des Andes péruviennes, dans laquelle je mène des recherches anthropologiques depuis dix ans, est riche en matières premières telles que l’or, l’argent et le cuivre. Les opérations du secteur minier déstabilisent fortement l’équilibre des populations et des écosystèmes locaux. Le Ministère péruvien de l’énergie et des mines n’hésite en effet pas à octroyer des concessions pour l’exploitation du sous-sol à des entreprises privées étrangères et nationales. De nombreuses entreprises tentent de convaincre les membres des communautés locales de leur utilité en leur promettant l’accès à l’électricité, des routes et des emplois. Certains acceptent, d’autres non. Des conflits se créent au sein même des communautés. Les entreprises privées en profitent pour s’installer à tout prix. Légalement ou illégalement.

Quel est le rôle des multinationales basées en Suisse dans tout cela? En tant que citoyen suisse, la question interpelle. Pour pouvoir y répondre, il faut séparer la réponse en deux parties: en s’intéressant, d’une part, aux multinationales qui opèrent directement au Pérou et, d’autre part, à celles qui reçoivent le produit brut et le raffinent en Suisse.

Dans le premier cas, on retrouve principalement la multinationale Glencore, propriétaire de la mine de cuivre Tintaya-Antapaccay, qui se trouve dans la province d’Espinar, à 200 kilomètres de la ville de Cuzco. Les populations vivant à proximité de cette mine à ciel ouvert sont exposées à plusieurs métaux lourds. Des résultats de tests médicaux tirés d’un rapport gouvernemental ont révélé la présence dans leur corps de substances toxiques, notamment du plomb, de l’arsenic, du mercure et du cadmium. Pour cette raison, de nombreux habitants ont commencé à manifester leur mécontentement contre Glencore. En 2012, des policiers ont tué trois personnes et les autorités ont arrêté le maire de la commune qui s’opposait à la mine. Au cours de ces dernières années, diverses ONG ont signalé d’autres violations des droits humains commises par le personnel de sécurité privée de Glencore à l’encontre des communautés locales. Un discours similaire doit également être avancé pour les entreprises suisses qui n’opèrent pas directement au Pérou, mais qui raffinent la matière première, en particulier l’or, sur le sol helvétique. Rappelons que 70% de l’or mondial est raffiné en Suisse, notamment dans des raffineries tessinoises. Le Pérou produit ainsi environ 160 tonnes d’or par an dont 80% est raffiné en Suisse. C’est le cas, par exemple, de l’or extrait à Yanacocha, la plus grande mine d’or à ciel ouvert d’Amérique du Sud, située dans la région de Cajamarca.

Ces dernières années, la mine de Yanacocha a été le théâtre de violences continues, perpétrées par les forces de l’ordre contre les populations locales qui s’opposent à la mine. L’ONG Amnesty International a souligné que la responsabilité de la Suisse n’est pas directe, dans la mesure où la mine de Yanacocha n’appartenait pas à une multinationale suisse. Toutefois, la majorité de l’or extrait de cette mine arrive directement à la raffinerie Valcambi de Balerna, au Tessin. L’entreprise tessinoise a toujours décliné toute responsabilité face aux violations des droits humains et à la pollution causée par cette mine au Pérou. Cela dit, un récent rapport de l’ONG Swissaid a montré que des entreprises comme Valcambi ou la Argor-Heraeus de Mendrisio ne font toujours pas suffisamment d’efforts sur la traçabilité de l’or pour répondre aux normes internationales minimales de protection des droits humains.En avril, les raffineries tessinoises avait doublé leur production grâce à des dérogations.

Le 15 mars 2020, j’étais à Cuzco lorsque le président péruvien Martín Vizcarra – destitué par le parlement il y a quelques semaines (1) – décrétait l’état d’urgence nationale pour tenter d’endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19. Les seuls endroits autorisés à rester ouverts étaient les magasins d’alimentation et les pharmacies. Mais à la surprise générale, le gouvernement annonça le 17 mars qu’il accordait également une exemption de fermeture au secteur des matières premières. L’ensemble du secteur minier pu ainsi continuer à fonctionner, malgré la pandémie en cours. Cette dérogation, intervenue un jour à peine après le confinement national, en dit long sur le poids et l’influence des lobbies de l’industrie minière sur le gouvernement de Lima.

En avril, après être parvenu à rentrer en Suisse, je réalisai en discutant avec quelques amis tessinois qu’après une fermeture temporaire due à la pandémie, les raffineries d’or tessinoises avaient repris leurs activités à plein régime grâce à des dérogations, allant jusqu’à doubler leur temps de travail de production. Alors que nous étions tous confinés dans nos habitations, en pensant que le monde entier était bloqué, l’or n’arrêtait pas d’arriver à l’aéroport de Zurich et les raffineries helvétiques continuaient à produire des lingots.

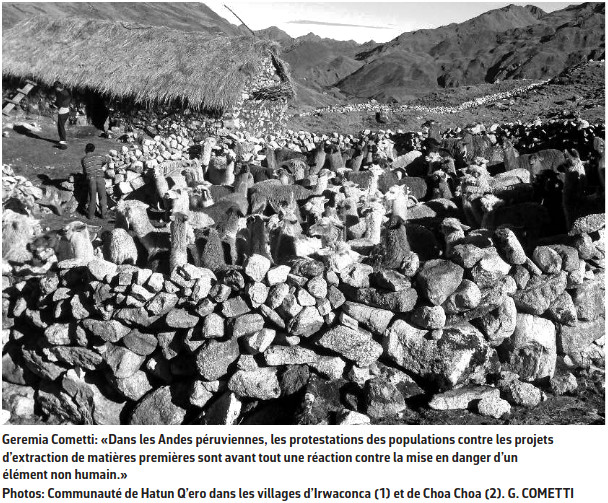

Mes recherches anthropologiques dans les Andes péruviennes montrent que les protestations des populations andines contre les projets d’extraction de matières premières ne sont pas la simple expression du refus d’une exploitation de leurs ressources, mais plutôt une réaction contre la mise en danger d’un élément non humain, qu’il s’agisse d’une montagne, d’un lac ou d’une rivière.

Tous ces éléments sont conçus comme les membres d’un collectif composé à la fois d’êtres humains et d’êtres non humains. En d’autres termes, pour ces sociétés, il ne s’agit pas seulement d’un conflit de nature économique ou politique. L’enjeu est bien plus fondamental. La façon de concevoir la nature et de s’entretenir avec l’environnement diffère complètement de la nôtre, qui est très anthropocentrique.

Considérer ces entités non humaines comme des «milieux de vie», jouissant de droits réels dans lesquels les droits des êtres humains seraient subordonnés à ces lieux de vie, peut conduire à une évolution juridique innovante pour faire face aux crises écologiques que traversent nos sociétés contemporaines. Cette proposition n’est pas utopique. En 2017, le parlement néozélandais a ainsi déjà reconnu la personnalité juridique de la rivière Whanganui, après une lutte menée par les communautés maories, pendant plus d’un siècle. Des reconnaissances juridiques de ce type ont également eu lieu ces dernières années en Inde et en Colombie.

* Maître de conférences et directeur de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Strasbourg. 1 Le 10 novembre, à cinq mois des élections présidentielles péruviennes d’avril 2021, le Parlement a voté la destitution «pour incapacité morale» du président de la République, Martin Vizcarra, accusé d’avoir reçu des pots-de-vin présumés en tant que gouverneur en 2014.

L’initiative est essentielle pour montrer la voie

L’initiative suisse «pour des multinationales responsables» ne va pas, bien évidemment, aussi loin que les exemples néozélandais, indien ou colombien. Elle est cependant essentielle pour montrer la voie vers un nouveau modèle de durabilité dans le respect des droits de l’homme et de l’environnement. L’initiative affectera uniquement les multinationales qui ne respectent pas ces droits fondamentaux. Elle n’aura pas d’effet sur les «80'000 petites et moyennes entreprises suisses», comme certaines études biaisées veulent nous le faire croire. N’oublions pas que la Suisse est le pays hôte du Comité international de la Croix-Rouge et qu’elle est également dépositaire des Conventions de Genève. Une telle initiative s’inscrit parfaitement dans l’image que la Suisse souhaite faire rayonner à l’international. Enfin, cette initiative n’est ni unique, ni innovante, puisque la France, le Royaume-Uni ou le Canada ont d’ores et déjà introduit dans leurs systèmes juridiques des lois similaires.

Je souris amèrement quand certain-e-s politicien-ne-s – je pense notamment à la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, à la conseillère nationale vaudoise Isabelle Chevalley ou aux conseillers nationaux tessinois Marco Romano et Fabio Regazzi – parlent d’une initiative «néocoloniale», du fait qu’un tribunal suisse remplacerait un tribunal local. Une loi ou une action peut être qualifiée de «néocoloniale» lorsqu’elle impose son influence sur la vie économique et politique d’un pays dans le but de le soumettre à un nouveau type d’exploitation. Je pourrais leur concéder à la limite le terme de «paternaliste», dans le sens où cette loi voudrait en partie combler certaines lacunes, principalement dues à la corruption dans des pays comme le Pérou.

En revanche, le but de l’initiative est précisément de punir les multinationales suisses qui profitent de cette corruption pour soumettre ces pays à leur exploitation. C’est cette exploitation-là, et le type de néocolonialisme dont elle relève, que veut combattre l’initiative. L’emploi de ces termes par des politiques devrait se faire avec le plus grand sérieux, et leur utilisation, voire leur instrumentalisation par des conseillers fédéraux et nationaux, est inacceptable dans ce contexte. I

G.C.

Éditorial

UNE SUISSE RESPONSABLE

BENITO PEREZ

Qui peut croire que des multinationales pesant des milliards de francs ne savent pas ce que font leurs tentacules? Combien de temps encore les directions générales et les actionnaires pourront-ils se cacher, en cas de violation des droits humains, derrière leurs filiales, lampistes tout trouvés dans un ordre juridique datant d’avant la mondialisation? À un âge où ces mégasociétés se sont imposées en puissances globales, autour de stratégies et d’images savamment construites, d’une «gouvernance» administrative, financière et technologique dépassant les capacités de la plupart des États, poser la question de leur responsabilité juridique ne devrait être qu’un simple effet rhétorique. L’immense majorité des Suisses qui soutenait l’initiative «Multinationales responsables» il y a encore quelques mois était le reflet de cette évidence.

À la veille du scrutin, l’écart s’est resserré, fruit d’une campagne acharnée où le patronat n’a hésité devant aucun mensonge, aucune intimidation. Si l’on excepte l’instrumentalisation des PME, la palme de la manipulation revient sans aucun doute à l’accusation de «néocolonialisme» adressée aux initiants par ceux-là même qui constituent des fortunes colossales grâce aux termes injustes du commerce mondial. Des compagnies souvent fondées au temps des colonies et qui en perpétuent l’esprit à l’ère du néolibéralisme, exploitant les ressources et les hommes, évadant les capitaux, imposant – par le chantage ou le graissage de pattes – leurs conditions aux populations.

Dès lors, laisser entendre que les multinationales pourraient quitter ces pays sous la menace d’un procès en Suisse est aberrant: a-t-on jamais vu une pieuvre se séparer de ses tentacules? Dépendantes aux ressources comme aux travailleurs du Sud, les firmes basées en Suisse seront juste un peu moins tentées de délocaliser là où sévissent les pires conditions, atténuant du même coup l’avantage concurrentiel de ces États. Ce qui, à terme, renforcera la capacité de leurs sociétés civiles à faire adopter des législations sociales et écologiques. On est bien loin du «néocolonialisme» brandi par Isabelle Chevalley et ses amis !

Soyons clairs: l’initiative ne fera pas de miracle. L’accès des victimes à la justice suisse sera semé d’embûches, ne serait-ce que financières et techniques, entre des plaignants issus de pays pauvres et des sociétés ayant pignon sur rue. Mais l’alternative serait de laisser la Suisse devenir le repère européen des repris de justice, puisqu’après la France, l’UE devrait adopter sous peu une législation similaire.

À elle seule, l’initiative ne fera pas des multinationales des entreprises responsables. Mais elle peut rendre ce pays un peu plus conscient de ses responsabilités.

IG

Liens

Geremia Cometti Maître de conférences

ALAIN DENEAULT Collège international de philosophie